|

現在の本社(本殿・弊殿・拝殿) 国指定重要文化財

現在の波己曽社(はこそしゃ) 県指定重要文化財

妙義神社略記

鎮座地 : 群馬県甘楽郡妙義町妙義

御祭神 : 日本武尊、豊受大神、菅原道真公、権大納言長親卿

例 祭 : 4月15日

山開き祭 : 5月5日

紅葉祭 : 11月3日

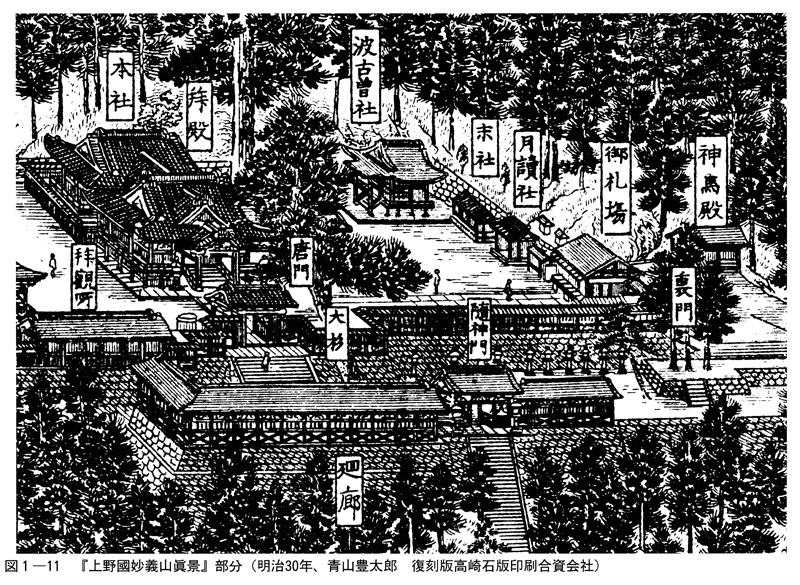

妙義神社は、奇岩と怪石で名高い妙義山の主峰白雲山の東山麓にあり、

老杉の生いしげる景勝の地を占めている。

創建は「宣化天皇の二年(537)に鎮祭せり」と社記にあり、

元は波己曽(はこそ)の大神と称し後に妙義と改められた。そもそも妙義と云う所以は、後醍醐天皇に仕へ奉りし権大納言長親卿、

此の地に住み給いて明々魂々たる山の奇勝をめで、

明魂と名づけしものを後世妙義と改めたと思われる。古くより朝野の崇敬殊に篤く、開運、商売繁昌の神、火防の神、

学業児童の神、縁結の神、農耕桑蚕の神として広く世に知られ、

関東、甲信越地区より参拝する者が多い。江戸時代は歴代将軍を始め、加賀の前田侯外諸大名の崇敬篤く、

上野東叡山の宮、御代々御兼帯御親祭の神社となり其の御宿坊を

宮様御殿又は単に御殿とも称した。

この御殿よりの、東面の景色は素晴らしく、

前庭の植込は何れも低く地をはうようにつくられ、

関東平野を一望に集め借景庭園として見事なものである。本殿拝殿をはじめとする境内の諸建造物は、

江戸時代初期から中期にかけての建造物で、

江戸時代建築の趣をもった壮麗なもので、老杉の巨木うっそうたる神域に、

輪奥の美を連ね、高さ十メートルの旧御殿下の石垣をはじめとする

各所の石垣は其の技工の巧なること比い無く、

諸建造物青銅の大鳥居等と共に、文化財に指定されている。現在妙義神社にて所蔵している宝物は、

国指定重要文化財の絵巻物を始めとして絵画、彫刻、筆跡、金工芸、石器、

化石等の外、舶来の珍品逸品に至るまで多数あり、

常時展示観覧に供されている。尚妙義全山が国指定の名勝並に国定公園で新緑、

紅葉の季節の美観は格別である。従って妙義は信仰の山であり、

私共の祖先の遺してくれた文化財の宝庫であり、

又観光の山でもあり登拝者も年々増加の一途をたどりつゝある。

社務所横の御殿(宮様御殿 )

本県随一の精巧な石垣 県重要文化財

重要文化財妙義神社社殿 昭和大修理 (竣工記念誌より)

妙義神社は奇岩・奇峰の山容で知られる妙義山の東山麓に所在し、

山岳信仰の場として栄え、かつては波己曽神と称していたという。

創立は欽明天皇 の代と伝えるなど諸説があり、祭神として日本武尊などを祀る。

中世の状況を示す確かな史料に欠き不明な点が多いが、

中世までには神仏習合が計られたようである。

別当である白雲山高顕院石塔寺は寛永14年(1637)に中興の祖と伝わる

長清法印が入院し、上野東叡山寛永寺の本末となる。

長清法印は寛永寺の塔頭・元光院の初代住職を勤めた人物である。

以来江戸期を通じ輪王寺宮御 神祭の神社となった。

当時石塔寺は末寺2ケ寺、専中3ケ寺、門徒7ケ寺を有していた。

江戸中期になると現内全域を整備する大造営が始まり、この造営により、

現在見られる境内がほぼ形成されたと考えられる。

明治時代に入り、神仏分離に際して石塔寺は廃寺となり、境内は全て神社に帰した。

明治5年に社格は郷杜となり、昭和9年に県杜に昇格し、現在に至っている。

ところで、今回修理対象の本殿・幣殿・拝殿等の建造物は江戸中期から

後期にかける代表的社寺建築として、国の重要文化財に指定され、

国庫補助事業として修復されたものです。

修復されたこの素晴しい建築群は群馬県はもとより妙義町にとって

貴重な文化遺産であり、長く後世に伝えて行きたく、修理の竣工記念として

各建物の特徴、工事内容の概要を記した小冊子をここに刊行したものであります

。終りにのぞみ、終始ご指導を賜った文化庁をはじめ関係機関の皆様に対し

心から謝意を表する次第であります。平成元年11月2日 妙義町長 伊丹治郎

所 在 地 群馬県甘楽郡妙義町大字妙義、 妙義神社 境内事 業 者 宗教法人 妙義神社

設計・監理 財団法人 文化財建造物保存技術協会

施 工 者 株式会社 小西美術工芸社

有限会社 鈴木錺金具工芸社

修理方針 本殿・幣殿・拝殿、附神餞所、総門、塗装及び部分修理

唐門、附透塀 屋根葺替及び部分修理工 期 昭和60年4月〜平成元年9月

総事業費 398,202,680円